觀世音菩薩:從雙馬王到菩薩的慈悲之旅

在浩瀚的佛教傳說中,很少有人物能像 觀世音菩薩-在東亞被稱為觀世音菩薩。這位受人愛戴的菩薩的起源,根植於古印度神話,並經過幾個世紀的精神演變,為觀世音菩薩愛好者提供了一個引人入勝的故事。 藏傳佛教飾品 和 精神器物。讓我們來探索一對神聖的雙胞胎如何成為仁慈的化身,以及為什麼他們的象徵意義在現代 手工製作 佛教念珠 和 神聖的咒語珠寶。

起源:吠陀傳說中的雙馬之王

早在觀世音菩薩成為家喻戶曉的名字之前,他們的故事就開始了 阿什文斯 (或者 阿斯溫(Aśvins ),古吠陀經典中尊崇的孿生馬頭神。這對金色皮膚的兄弟,通常頭戴蓮花冠,駕乘由鳥或馬拉的陽光戰車,被尊崇為神聖的醫治者和拯救者。

-

神奇的醫者:阿什溫家族使盲人重見光明,使溺水者復活,甚至使不孕的母牛產奶。他們的傳奇因他們從風暴中拯救水手、從鎖鏈中解救囚犯而廣為流傳——這些事蹟呼應了未來菩薩「聆聽世間呼喚」的誓言。

-

黎明使者:他們的戰車在日出時到來,象徵著希望,這個主題後來反映在觀世音菩薩作為黑暗中光明燈塔的角色中。

蛻變:從吠陀神到佛教菩薩

隨著佛教吸收了吠陀傳統,阿什溫的屬性融合成了一個新的原型: 觀世音菩薩 (「憐憫俯視的主」)。到了 妙法蓮華經 (大約西元 1 世紀),這個人物已經進化成一個超然的存在──一個名叫 補賢 發誓要解脫一切眾生的苦難。

關鍵轉變:

-

性別流動性:觀世音菩薩最初被描繪為男性戰士,後來在東亞採用女性形象,以引起信徒的共鳴,尤其是妙善公主,她是犧牲自己來治愈父親的中國化身。

-

西方三聖:觀世音菩薩與阿彌陀佛(他的精神父親)和大勢至菩薩(他的兄弟)一起被稱為 西方三聖,淨土宗的核心。

-

千手聖像:象徵無限的救度眾生的能力,這種形式在喜馬拉雅佛教藝術中占主導地位,鼓舞人心 藏傳佛教飾品 就像咒語吊墜一樣。

觀世音菩薩的遺產為何在今日仍重要

觀世音菩薩的持久魅力在於其親近感。與那些遙遠的神祇不同,這位菩薩會「傾聽」人們的日常掙扎——這一理念也體現在 精神珠寶 專為精心佩戴而設計。

現代連結:

-

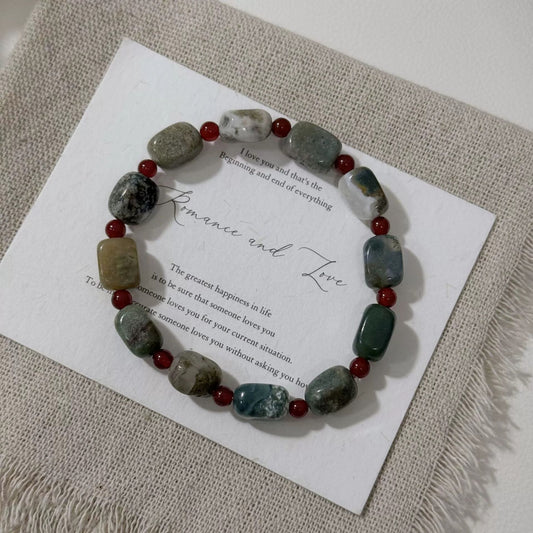

象徵性裝飾品: 手工雕刻的菩薩吊墜 或者 蓮花造型的念珠手鍊 作為同情心的觸覺提醒。

-

咒語練習:吟誦 “唵嘛呢嗆美吽” (觀世音菩薩的咒語)被認為可以祈求他們的保護,這種做法可以透過 藏傳佛教的念珠。

-

性別包容性:他們的流動身分在當今關於超越二元的精神性的討論中引起了共鳴。

用 Mabge Aura 傳遞同情心

在 Mabge Aura,我們透過以下方式紀念觀世音菩薩的遺產 手工製作的精神珠寶 連結古老智慧與現代風格的典範。探索以下系列:

-

-

念珠手鍊:以菩提子雕刻而成,象徵菩薩的覺悟。