釋迦牟尼與阿彌陀佛:認識藏傳佛教兩大佛

你常聽到但可能不完全了解的兩位佛陀

如果你曾經去過佛教寺廟或瀏覽過 精神珠寶 在網路上,你很可能看過這些名字 釋迦牟尼佛 和 阿彌陀佛。他們都是大乘佛教和藏傳佛教的核心人物——但他們是誰?他們有何不同?

讓我們來探索這兩位開悟者的故事、象徵意義和角色,以及為什麼他們的存在——無論是在神聖的經文中還是在靠近心臟的吊墜中——在佛教思想中都具有重要意義。

1.兩條通往開悟的道路:它們的起源故事

釋迦牟尼佛,常被稱為“歷史佛陀”,誕生於2500多年前的古印度,本名為悉達多·喬達摩王子。他雖然出身皇室,卻因親眼目睹生老病死等種種苦難而深感苦惱。悉達多放棄了宮廷生活,投入精進的修行,最後於35歲時在菩提樹下證得圓滿覺悟。從那一刻起,他便 釋迦牟尼 (「釋迦聖人」),並致力於教導解脫之道,即現在所說的 娑婆世界-我們的世界,充滿著不完美之處。

相較之下,阿彌陀佛是無數劫前證得覺悟的天佛。根據 無量壽經》中,他曾經是一位慈悲的國王,名叫法藏,受到當時佛陀的啟發,發誓要創造一個 淨土-一個極樂世界,充滿安樂與喜悅。他發下四十八大願,度化眾生,一生修行,最終證得佛果,現住於西方極樂世界,在那裡,眾生只要虔誠修行,便可獲得往生。

2.他們的居所:今生與來世

釋迦牟尼佛與我們的物質世界有關,通常被稱為 娑婆世界-一個充滿苦難、無常,以及對慈悲和洞見的渴求的地方。他的教誨──例如四聖諦和八正道──是引導人們以正念和智慧指引人生方向的實用工具。

另一方面,阿彌陀佛則主持 西方淨土。在佛教宇宙觀中,每一位佛陀都有其圓滿自性的境界。極樂世界是一個遠離苦難的極樂世界,眾生可以在此無所障礙地修行佛法,最終證得無上正等正覺。對許多修行者,尤其是淨土宗的修行者來說,誦經 “南無阿彌陀佛” (禮敬阿彌陀佛)成為通往那個境界的精神橋樑。

3.認識它們的形式:誰站在它們旁邊?

在傳統的中國和西藏寺廟中,你可能會發現 主殿(大雄寶殿) ,不過陪同他們的有不同的侍從。

-

釋迦牟尼佛 通常兩側是他的兩位最重要的弟子:

-

摩訶迦葉,代表傳統和僧侶紀律的長者。

-

阿難陀,年輕的僧侶,以其卓越的記憶力和溫和的性格而聞名,他保留了佛陀的許多教義。

-

-

阿彌陀佛 通常被描繪為:

-

觀世音菩薩 (觀音) 他的左邊是一位大悲菩薩。

-

大勢至菩薩 他的右邊是一位菩薩,象徵智慧的力量和清晰的頭腦。

-

這三者合稱為西方三位一體,引導眾生透過正念和虔誠走向解脫。

4.修行與虔誠:兩條道路,一個目標

釋迦牟尼佛教導我們透過冥想、道德和洞察力來向內看,而阿彌陀佛則提供了一條虔誠的道路——相信佛陀的誓言和他的名號的力量可以拯救我們脫離苦難。

兩條道路都指向同一個目標:從生死輪迴中解脫。有些修行者循循善誘,專注於冥想和正念,而有些人則信仰阿彌陀佛的淨土,虔誠地念誦他的名號。

正如一句經典名言所說:

「一花一世界,一葉一佛」。

換句話說,有很多種方法,但都指向同一個真理的本質。

5.珠寶和藝術中的符號

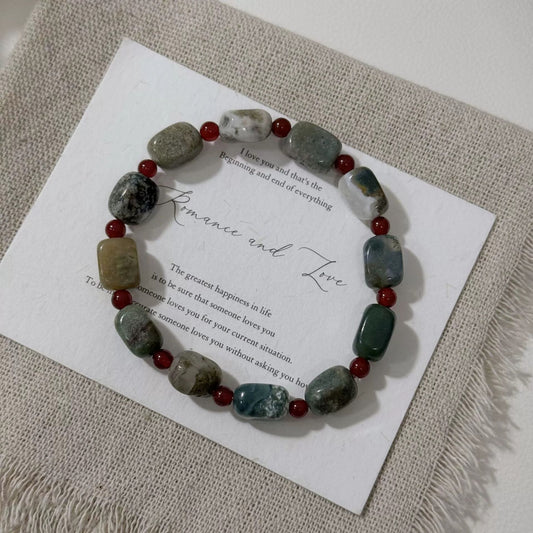

在 QiLing Aura,你會發現我們 西藏風格的珠寶。來自 阿彌陀佛吊墜 刻上神聖的咒語 南無阿彌陀佛 釋迦牟尼佛項鍊 這些作品體現了紮實的智慧,它們不僅是裝飾品,更是日常生活中意義、正念和記憶的支柱。

佩戴佛教珠寶-尤其是描繪 釋迦牟尼佛 或者 阿彌陀佛-是一種安靜而有力的方式,讓佛法不僅成為一種信仰,更成為一種生活方式。

最後的想法

理解釋迦牟尼佛與阿彌陀佛之間的區別,並非為了區分,而是為了連結。釋迦牟尼佛指引我們如何在世間行走,而阿彌陀佛則提醒我們,我們離平靜之地永遠不會太遠。

最後,無論我們念咒語、默默冥想,或是穿戴 小影像 我們內心深處崇尚同樣的真理: 我們所有人內在的潛能都被喚醒了。