中國香的歷史

中國香的歷史

關於中國香的歷史,各大文獻的記載較為複雜,且眾說紛紜。畢竟,中國古代有著悠久的歷史。目前最公認的時間範圍是中國5000年歷史(資料來源於維基百科)。我個人堅持的香史主要分為三個階段:

1.香的由來: 夏、商、週三朝(夏朝:約西元前2070年至西元前1600年左右。商朝:約西元前1600年至西元前1046年左右。周朝:約西元前1046年至西元前256年)

2.香的發展: 漢朝(西元前202年—西元前220年,共405年)

3.香的流行程度: 隋唐(隋唐時期,581年-907年,是隋朝(581年-618年)和唐朝(618年-907年)兩個朝代的統稱,也是中國歷史上最強盛的時期之一)

1.香的由來:

香的歷史悠久,可以追溯到五千年前的神農氏時代。人們採集植物作為藥用,以抵禦疾病和避免污穢。當時人類非常重視植物所散發出的香氣。當他們聞到盛開的花香時,他們既感到美麗,又感到芬芳中的愉悅。他們以鮮花、果實、樹脂等芳香物供奉神靈,香氣四溢,達到圓滿的宗教境界。因此,在古代,這些芳香物質被用來敬拜神靈、獻祭、淨化身心以及用於喪葬。

夏、商、週時期(夏朝:約西元前2070年至西元前1600年左右;商朝:約西元前1600年至西元前1046年左右;周朝:約西元前1046年至西元前256年),香的功能較為單一,主要用於祭祀。 「周文王以物祭祀,以煙通神」,出自《詩經》,說明這種祭祀始於周文王。具體祭祀方式是將牲畜屍體和玉帛置於柴火之上,點燃柴火,讓煙霧升騰,以示祭天、祭神。中國古典名著《週禮》雲:「祭祀牲畜、玉璧、玉簋、帛等,置於柴堆之上,王點燃柴堆,煙氣騰騰,以祭天。」可見此時所謂的祭祀,首先是點火生煙,其次就是用香的煙霧來祭拜神靈。這就是現代中國所說的「燒香」。這時期的香有以下特點:一是香的材料原始;二是不用器具,自然生火;三是香火只用於祭祀,還未融入日常生活。

2.香的發展

香的歷史第二個時期是中國歷史上的漢代(西元前202年—西元前220年,共405年),這段時期可以稱為傳入時期。漢武帝在中國香事發展上具有特殊的意義。

漢武帝(漢朝第七位皇帝)對神明尤為崇敬。為了達到長生不老的目的(中國古代有神秘的長生不老傳說),他會向各個神明進行祭祀,以求得神明的庇佑,從而獲得永生。漢武帝的這項行為,使得焚香祭祀的傳統越來越被人們所熟悉。

漢武帝時期,香火逐漸實用。例如,購買新房產時可以燒香祈求神靈,娶妻或娶妾(妾是除原配妻子外的其他妻子的稱謂)時也可以燒香祈求神靈保佑。原配老婆只能有一個,但是妾可以有很多。相傳中國古代每個皇帝的後宮都有數百甚至數千名妃子,皇室也稱妃子。中國古代有一夫多妻的傳統,無論貧富,都有納妾的習俗。這就打破了香只能由皇帝祭天使用的傳統,使香進入了日常生活。

漢武帝大規模擴張領土。這段時期,西域的香料傳入中國。此外,漢武帝也曾派遣使者出使安息國(位於今伊朗境內)。 《漢書》記載:「安息國(在今伊朗)距洛陽二萬五千里(當時中國古代的「一哩」約等於現代的415.8公尺)。那裡有一種樹的樹皮有特殊的香氣,燃燒這種樹皮產生的煙霧可以與神靈溝通。」樹皮膠,又稱樹脂,被用作香料。由於西域香料的普及,漢武帝時期香火尤為興盛,後世野史記載中也多次提及。如燒“月枝聖香”解長安瘟疫(《香乘》卷八),燒“白河香”祭祀王母(中國古代神話中掌管長生不老藥的神)《漢武蓋傳》、《漢武外傳》東方朔為夢中見到李夫人而燒香」,為使李夫人起死回生而燒“還鄉”等。這個傳說也流傳到了日本(《源氏物語》第48回)。

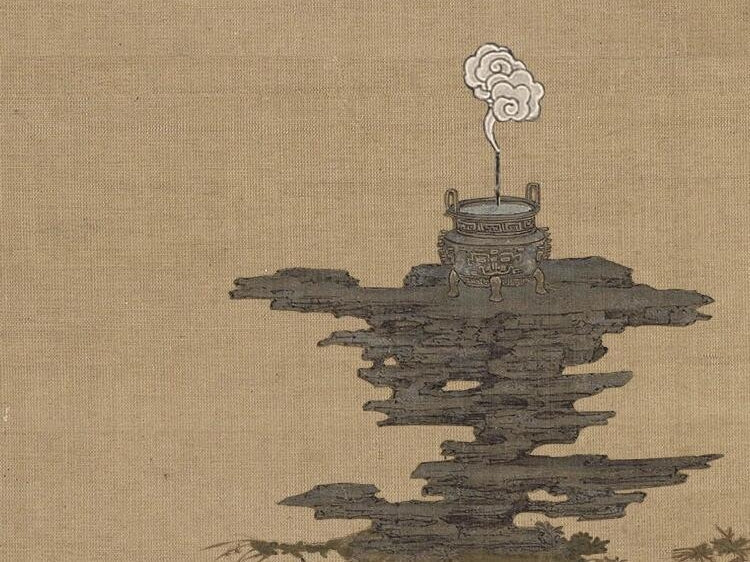

由於香火的興盛發展,香具也應運而生。不久,中國史上第一個香爐就被發明了,名叫「博山爐」。從此,香品與香爐的結合,使中國香火進入了一個嶄新的階段。

但從漢武帝時期西域香料傳入,到漢末三國爭霸時期,這三百多年的時間裡,香的使用僅限於宮廷和上層貴族。香火進入尋常百姓家,是極為罕見、不尋常的事。即使在宮廷裡,焚香也是一種奢侈的行為。

3.香火盛行

香火的盛行,是隋唐以後的事了(隋唐時期為581年至907年,統稱隋朝581年至618年和唐朝618年至907年,也是中國歷史上最強盛的時期之一)。

它受歡迎的原因有兩個:

首先,「西香」(如安息帝國,即今伊朗境內)被「南香」(產自中國廣東、廣西、海南等地,因位於中國領土南部,故稱「南香」)所取代。南方香的大量輸入,降低了香的價格,促進了香的廣泛流行。

其次,六朝以後,佛教和道教得到了極大的發展,並交替取得國教的最高地位。兩大宗教都提倡使用香,因此信徒紛紛效仿,香的使用也隨之傳播開來,使得焚香風氣盛行。但此時儒教與佛教、道教仍有衝突。傳統文人抵制佛教,特別是佛教,使得香火興盛略為減弱。

到了宋代(960年—1279年,分為北宋和南宋兩個階段,共十八個皇帝,王朝持續了319年),儒、釋、道三教並立。燒香的習俗得到了大家一致的提倡,香禮就此誕生。

焚香與美人融為一體,有大量的詩歌都是以香為主題的。以北宋陳與義的《燒香圖》為例:

明窗延靜書,默坐消塵緣。

明窗舒展靜書,默然坐消塵。 (這兩句描寫的是清靜的環境:明亮的窗邊擺放著冥想書籍,詩人靜靜地坐在那裡,消除了世間的紛擾和煩惱。)

即將無限意,寓此一炷煙。

「無限的意義即將蘊藏在這團煙霧之中。」(詩人將無限的思緒寄託在一縷香火繚繞的煙霧之中,在這裡,香火繚繞的煙霧成為詩人情感和思想的載體。)

當時戒定慧,妙供均人天。

「當時,他嚴於律己,沉著冷靜,充滿智慧,為天人做出了美妙的供養。」(詩人回憶起自己過去修行時的紀律、專注和智慧。這些修行所帶來的奇妙利益,不僅使自己受益,也使他人和世界受益。)

我豈是不清友,於今心醒然。

「我不知道,我的朋友,現在我的心已經清楚了。」(詩人自問是否已成為清淨之友,如今心已清淨明朗,表達了詩人對自己修行成果的信心和滿意之情。)

爐香裊孤碧,雲縷霏數千。

「爐香孤翠,萬縷雲落」。 (香爐裡的香煙裊裊升起,呈現孤獨的藍色,雲霧般的煙霧蔓延開來,彷彿有千萬根。)

悠然凌空去,縹緲隨風還。

「悠然飛天,霧隨風歸。」(炊煙在空中悠然飄蕩,縹緲不定,隨風而來,又隨風而去,恰如詩人超脫塵世的心境。)

世事有過現,熏性無變遷。

「世間萬物有生有滅,自然界卻始終未變。」 (世界總是在變化,但詩人的心卻因修行而恆定,不因外在事物而改變。)

應是水中月,波定還自圓。

「應為水中月,波濤歸一圓。」(後兩句用水月為喻,說明世事雖然紛亂,但只要心靜如水,內在的月亮(也就是智慧、覺知)自然圓滿。)

總的來說,這首詩表達了詩人透過精神修行獲得內心平靜和超脫世俗的能力。它也激勵我們保持內心的純潔和穩定,以應對世間的變幻莫測。這首詩也證明從這個時期開始,燒香逐漸從傳統的祭祀功能演變為修行(冥想、正念等)過程中的必要程序,有助於修行的進步。