佛與菩薩有什麼差別?

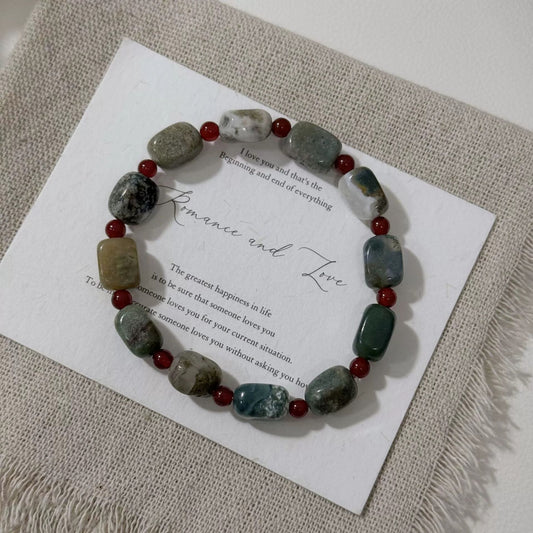

這 佛像項鍊 和唐卡項鍊 是佛教珠寶中的珍貴飾品,象徵精神的保護、智慧和慈悲。這些項鍊通常描繪佛教中受人尊敬的人物,包括各種佛陀和菩薩,每個都有獨特的故事和意義。無論是為了個人精神追求還是文化欣賞而佩戴,這些飾品都具有深刻的含義,幫助佩戴者與佛教價值觀聯繫起來。

佛與菩薩的區別

佛陀:在佛教中,「佛陀」的意思是「覺者」,指獲得徹底開悟、擺脫生死輪迴的眾生。佛像象徵智慧、慈悲和力量。最著名的佛陀釋迦牟尼,是透過在人間修行而獲得覺悟的。佛教認為佛有無數,成佛是最終的精神目標。

菩薩:菩薩是發願要幫助一切眾生脫離苦海、獲得佛果的人。雖然他們的目標是最終證得佛果,但他們發誓在證得佛果之前要幫助他人渡過苦海。菩薩修行「六度」(布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧)來累積精神智慧和功德。

地位與作用

佛陀:在佛教中,佛陀的地位最高,代表著精神修行的巔峰。佛陀代表圓滿的覺悟,超越一切煩惱和輪迴。

菩薩:菩薩的等級雖然低於佛,但卻是通往覺悟之路上的一個重要階段,跨越不同境界的眾生,引導他們證得佛果。

啟蒙階段

佛陀:佛陀代表著徹底的覺悟,已經擺脫了生死輪迴。成佛有三個階段:自悟、度人、證得無上正等正覺。

菩薩:菩薩雖然非常慈悲和智慧,但尚未達到佛果的圓滿境界。他們的修行最終目的是為了成佛。

關鍵範例

觀世音菩薩:觀世音菩薩因無限的慈悲而受到尊敬,他發誓要傾聽並回應所有苦難眾生的呼喊。觀世音菩薩受到廣泛崇拜,體現了慈悲和善良的美德。

阿彌陀佛:本名法藏菩薩,發願要建立極樂世界,叫稱其名號的人可以得生死,獲得解脫。經過無數劫的修行,法藏證得阿彌陀佛的果位。

在藏傳佛教中,佛與菩薩有各自的定義、地位和覺悟階段。菩薩是成佛過程中的關鍵階段,佛是最終的精神目標。

佛教是世界主要宗教之一,在各種小說和電影中都有出現。釋迦牟尼佛、彌勒佛等人物所熟知,觀世音菩薩、文殊菩薩、地藏菩薩、普賢菩薩等菩薩也受到尊崇。

那麼,佛與菩薩的主要差異是什麼呢?差別在於他們的精神階段和狀態。菩薩只有完全證得「圓滿覺悟」之後,才能成佛。

-

地位的差異:佛陀的地位較高。佛教宇宙觀包括“十界”,其中佛為最高層次,菩薩為第二層次。四大菩薩之一的地藏菩薩曾發願“地獄未空,我誓不成佛”,表明他決心永遠做菩薩,救度一切眾生。這凸顯了菩薩的中介作用,菩薩致力於以慈悲的行為來解脫眾生,與只注重啟蒙的佛陀形成對比。

-

開悟階段:「佛」源自梵語,意為「覺醒者」。成佛需要達到三個覺悟階段: 自我覺醒, 喚醒他人,以及 圓滿 開悟。

-

自我覺醒:這個初始階段涉及對宇宙真實本質的深刻理解和擺脫痛苦,從而能夠超越輪迴。只要進入“四聖境界”,就意味著自我覺醒。

-

覺他:此階段,即啟迪他人,涉及以大慈悲和智慧引導一切眾生。

-

完全啟蒙:這個最後階段代表了前兩個階段的頂點。只有自己覺悟了,教化他人了,才算是佛。但菩薩只達到前兩個階段。

-

總而言之,了解佛與菩薩的差別,才能理解佛教的教義。穿著 佛像項鍊 或者 唐卡項鍊 可以不斷提醒人們同情心、智慧和走向啟蒙的道路,與那些在個人成長和正念之旅中的人產生共鳴。這些項鍊不僅美觀,也體現了深刻的精神像徵意義,受到佛教修行者和愛好者的珍惜。