工坊中的女性:西藏銀器工藝女工匠簡介

藏銀工藝以其精巧的圖案、象徵性的圖案和精湛的工藝而久負盛名。然而,這些令人嘆為觀止的銀器背後,是技藝精湛的女性銀匠,她們傳承著尼泊爾和西藏數百年的悠久傳統。在本期《工匠聚焦》中,我們將探索這些傑出女性銀匠的生活、日常習慣和技藝,以及她們如何平衡技藝與家庭和社區角色。

傳承傳統:學徒制與早期起步

在許多西藏和尼泊爾的村莊,銀器製作是家庭的事業。女孩們通常早在八歲就開始學習基本技藝,看著母親和祖母們敲打金屬,鑲嵌寶石。

-

家庭工作坊

在喜馬拉雅山麓,28歲的索南·強帕(Sonam Jampa)回憶起第一天在祖母的作坊裡的經歷:「我手裡拿著一把小錘,感受著銀子敲擊金屬的叮噹聲。那聲音成了我童年的心跳。」經過多年的指導練習,學徒們學會了解讀繩圖案——無盡的聲音打造了我童年的心跳。」經過多年的指導練習,學徒們學會了解讀繩圖案——無盡的手蓮、花瓣和手蓮手複製動物——它們。

-

正式培訓

雖然許多女性在家學習,但也有一些前往加德滿都或拉薩的專業工藝學校學習。她們在這裡精進銀匠技藝,例如浮雕(錘刻浮雕)、金銀絲細工(精緻的金屬絲工藝)和寶石鑲嵌。學生們要花數月時間掌握鍛爐的溫度控制,以及手工雕刻咒語或複雜邊框圖案所需的精確度。

日常生活中的一天:平衡工藝與社區

女銀匠經常要在清晨的工作室兼顧家務和社區聚會:

-

黎明儀式

日出之前,像34歲的次仁卓嘎這樣的工匠們,會以簡單的法會(祈禱)來開啟新的一天,祈求工具和材料得到祝福。工作台上的小香爐讓檀香的煙霧瀰漫整個空間,營造出神聖的氛圍,讓人們能專心創作。 -

工作坊時間

早上八點,次仁就坐在鐵砧前,把銀錠打造成薄片。整個上午,她不停地敲打、銼平、焊接,只有母親給她倒上一杯酥油茶,她才會停下來。 -

午安社區

午餐通常也是一種社交活動:鄰居會來拜訪,討論寺廟修繕事宜、即將到來的節日,或欣賞新製作的珠寶。這些聚會不僅能強化文化聯繫,也能確保設計作品忠於地域傳統。 -

晚上的家庭時光

下午6點左右,工坊結束後,許多婦女會回到家中,做起家事──準備晚餐、照顧孩子,或是教導年輕的親戚們學習基本的銀匠技巧。這種手藝與家庭生活的循環,反映了她們對家庭與文化傳承的深刻承諾。

精湛工藝:女性銀匠的技藝

女性銀匠為藏銀工藝帶來了獨特的優勢:

-

浮雕和追逐

工匠們使用小錘和特製的沖頭,在銀片背面雕琢出精緻的圖案。這種技巧能夠營造出層次感和動態陰影,這對於八吉祥等西藏傳統圖案至關重要。 -

花絲工藝

金銀絲工藝涉及將極細的銀絲扭成蕾絲狀的圖案。許多女性工匠擅長製作精緻的金銀絲耳環和吊墜,她們巧妙地將金屬絲環焊接在一起,而不會扭曲整體設計。 -

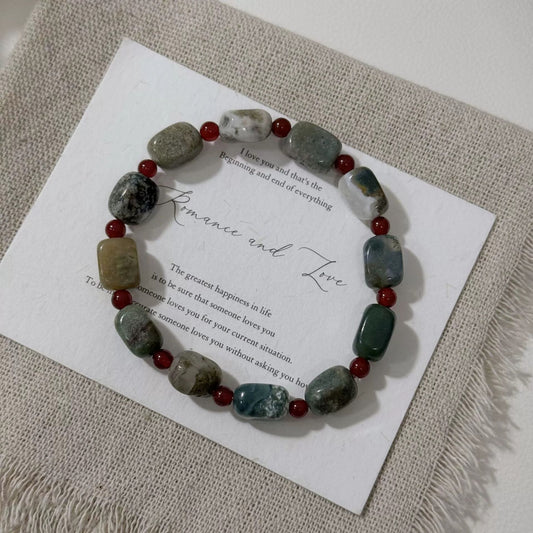

寶石鑲嵌

鑲嵌綠松石、珊瑚和青金石需要穩定的手法和敏銳的平衡眼力。女性銀匠通常根據顏色的象徵意義來選擇寶石-綠松石 象徵保護,珊瑚象徵和諧——並雕刻微小的邊框以保護每顆寶石。

-

手工雕刻

工匠們用鋒利的鑿子在銀器上雕刻神聖的咒語或裝飾邊框。手工雕刻的精準度確保每一件作品都兼具美學美感和精神意義。

透過工藝賦予社區力量

透過支持女性銀匠,像 馬布格 幫助保護 藏銀工藝 並振興工匠社區:

-

經濟獨立

珠寶銷售的收入可以讓婦女為孩子的教育和醫療保健提供資金,減少對季節性農業或勞動力遷移的依賴。 -

文化保護

當女性工匠將技能傳授給年輕一代時,她們保留了傳統的圖案和技術,確保了藏銀工藝在不斷變化的世界中繼續蓬勃發展。 -

工匠聚焦

關注這些女性的故事可以增進人們對每件手工製品背後的勞動和愛的欣賞,將珠寶轉化為傳承和賦權的活生生的敘述。

從尼泊爾的山區工坊到西藏的家庭工作坊,女性銀匠將工藝、信仰和社群緊密交織。她們的奉獻不僅將銀器打造成可穿戴的藝術品,也為子孫後代建構了更強的文化連結。